とにかく一読した結果は、大変面白かったと申し上げましょう。これは最近上梓された『思い出してはいけない』からの何篇かと新しいものを少し加えて編集したものと見受けられますが、いずれも映像に向いた作品で、しかも色彩から活字、背景、そしてそれらを自在に操作しての映像がまた大変巧みでよく合っているので、ただ目で追っただけでも作品が皆立ち上がり、とても愉しくわくわくしながら拝見しました。作者による朗読もよかった。落ち着いた低い声、関西訛りも、標準語の硬い響きとは違って、ほっこりした感じがあって味わいがありました。

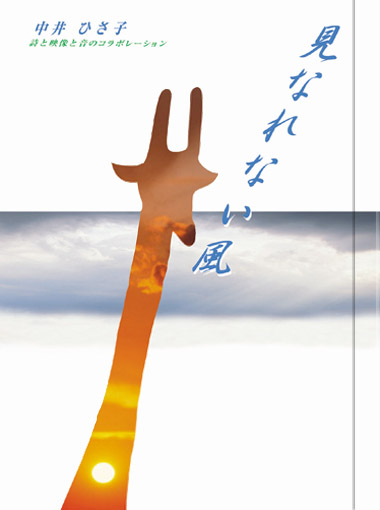

作品への印象について簡単に述べます。「見なれない風」という題の作品は、ここには確かなかったと思いますが、これはとてもこの詩集を象徴しているのではと、今思っています。世界は風によって一変します。今日から寒気が入り、昨日までの秋や時には夏のような気候を冬にしてしまうのは風です。比喩的にいっても世界情勢は風に左右されるのです。おなじように、この詩集の中には「見なれない風」が吹いている、ということを表していると思えるからです。すなわち今の世界とは別の「異界の風」が吹いている…。

冒頭に「おりてくる」という詩が置かれているのも、それを表しています。青空に恐竜の化石が転がっていて、それが「うっとりと」と自分が生きた時代を語りだすのですが、そのような大昔へと読むものを誘う風がここには吹いているということなのです。恐竜時代、人類の先祖の哺乳類は弱々しく食べられるだけの存在だったと言います。それが、恐竜が滅びたことやもろもろの条件が重なって進化した末、今このように絶大な勢力を持つに至っている。しかしDNAは、その記憶を底の方に潜ませているのに違いありません。その記憶の底に下りて行くような感じで自然界を眺めて描いている、そんな感じがしたのです。

その時人間は、自然の中で他の動物を凌駕し支配するという地位にあるのではなく、動物や植物、あらゆる者たちと並んで生きるものとして存在するのでしょう。この詩集に人間の登場はほとんどなく、現れてくるのは主として動物たち(ラクダ、ネズミ、ウサギ、キリン、イグアナ、キツネ、カラスなどなど)、彼らはそういう風な存在として描かれているような気がします。

これを読みながら私は、鳥羽僧正が描いたという「鳥獣戯画」を思い出しました。そうだ! この詩集はその世界に似ている…と。「鳥獣戯画」は、今や世界でも冠たるものになった日本のアニメ,マンガ文化のルーツとも言われているようですが、そこではウサギやサルやキツネやシカやカエルなどいろいろな動物が皆人間のような社会生活をし、暮らし、遊び,喧嘩をしています。(この絵巻物はすこぶる面白く、描写も素晴らしい。)そこでは人間の営みを風刺しているのですが、同様に中井さんの世界では風刺というより(それが全くないわけではない)動物たちは、人間と同等の生き方をしているもののように捉えられているのです。

動物との交歓でしょうか? 「イグアナと出会っても/黙って横に座る」(「ねえ」)のように、「ぼくの/こぶの中にあるものなあに/帰ってきた/ラクダが聞いた」(「またなの」)のように、 人間に近い存在として話し触れ合い身を寄せてくるのです。大昔、人間はこんな風に動植物、自然界の生き物たちと肩を寄せ合い生きていたのでしょう。ですから都会の中でもふとそんな記憶が呼びさまされると「ペンギンの肩が叙情的」(「ビルのかげで」)に見えてくるのでしょう。

「鳥獣戯画」というより、鳥獣と共に生きていた、「鳥獣交歓」の世界、今でも人間の潜在意識の中に眠っている感覚を呼び覚ましながら作り上げた、異界の風の吹く中井ランドが繰り広げられていると言ったらいいでしょうか。

たとえば作品「からす」では、一人住まいの窓ガラスを一羽のカラスがコツコツとたたき、「お覚悟は」としつこく呼びかけてくるカラスが出てきますが、私が呼びかけられたような気がして苦笑する思い。また凍てついた夜空を見ると、ウサギが降ってきそうな感じがしたり…という風に、いろいろ挙げればきりがありませんが、とても面白く楽しく心に残る詩集でした。そしてここでは細かなことを述べる知識もありませんが、とにかく音響や映像、文字の扱い方の素晴らしさ、どんな技でこういうことが出来るのかと不思議に思いながらとても魅了されました。

一篇一篇に違った楽しみをさせられた、コラボの電子詩集でした。

電子ブック詩集/タイプ

- 個人詩集

- ● ポエムービー(動画)編

- ● テキスト(文字中心)編

- シリーズ(テキスト編)

- 100人の詩人・

100冊の詩集EX.

EX.シリーズは『100人の詩人・100冊の詩集』の「電子ブック(テキスト編)」バージョンです!

アマゾンの Kindleストア、アップルの「iBookstore」でもご購入いただけます。

* アップルのiBookstoreに接続するにはiPad、iPhoneなどのiOSデバイス、またはMacが必要になります。

本の詩集/カテゴリー

- 新刊詩集

- 受賞詩集

- 個人詩集/詩論

- シリーズ

- 受賞詩集

- ● 現代詩の50人

- ● 新/詩論・エッセイ文庫

- ● 新・日本現代詩文庫

- ● 新・世界現代詩文庫

- ● 叢書■現代の叙情

- ● Critic & Creation

- ● 100人の詩人・

100冊の詩集 第II期- ● 100人の詩人・

100冊の詩集- ● 40周年記念新詩集

- ● 現代詩の新鋭

- ● 叢書(社会 現実/変革)

- ● エリア・ポエジア叢書

- ● 詩と思想新人賞叢書

- ● 詩と思想詩人集

- 21世紀詩人叢書@

- 21世紀詩人叢書 Ⅱ@

- 叢書新世代の詩人たち@

- 現代詩人論叢書1-13@

- 現代詩の前線1-15@

- 現代中国の詩人@

- ● 新/詩論・エッセイ文庫

- 文庫

- ● 新・日本現代詩文庫

- ● 新・世界現代詩文庫

- 日本現代詩文庫 第1期@

- 日本現代詩文庫 第2期@

- 世界現代詩文庫@

- 新・世界現代詩文庫@

- 詩論・エッセイ文庫@

- 新|詩論・エッセイ文庫@

- ● 新・世界現代詩文庫

「@」の付いたカテゴリーは現在Eメールにてご注文を受付中。順次、カート方式に更新してまいります。