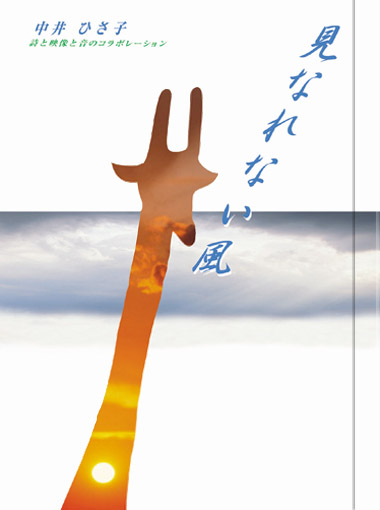

―突き刺さる棘が痛い―

中井ひさ子詩集『見なれない風』を読んで

15篇からなる詩集のどの作品にも人間の弱さに、哀しみに、痛みに深いまなざしを向けている詩人がいる。そしてそのまなざしの何とあたたかいことか。

詩と音楽と色彩の動画のコラボによって中井ひさ子詩のとてつもない想像力の大きさに誰もが惹きこまれずにはいられないだろう。そして動物たちに語らせる言葉や動物たちの立ちふる舞いのしなやかさに圧倒されるのではないだろうか。そこには勿論、詩人のち密に計算された、測りしれないテクニックの鮮やかさが隠されている。我々はシュールであって心癒される不思議な世界、そしてメルヘンの奥底に流れる哀しみや怖さにも導かれていく。

「おりてくる」:青い空にハドロサウルスの大腿骨。その壮大なイメージの豊かさにまず驚く。はるか遠い時代の恐竜の感覚が_風の体温となり/乾いた日差しの町におりてくる_。いまこの空中にも古代の動物の歩みが息づいているという発見。それは_卵が落ちて/割れたことは/忘れたように_とさりげない擬人化された恐竜の思いに託されている。卵が落ちてくる映像に、はっとして嬉しくなる。

「またなの」:軽妙な音楽と簡素な疑問符の上に、ほんとうは_チリチリ痛い_心を抱えた人とコブを抱えもっているラクダ、両者の会話から普通に生きることの難しさがうたわれている。_またなのと言って冷たく…通り過ぎるラクダ_はいったい誰?春に揺れる桜、木蓮、菫、大根の花、それらを_とり集めて見よう_と呼びかける。詩人自らにすべての人に春の安らかさが与えられる。

「気付いた」:黄色い画面に落とした目の玉が転がっていく。その地球のような球を洗って再び目の中に入れるというシュールな作品である。入れられた目の玉には土の匂いがする。その土の上にいた牛も詩人の身体のなかに棲みつく。最終連では牛の逆襲がありユーモラスな身体的感覚が心地よい。

「かたい」:青い画面。ねずみがさみしさをかじっている。そして私も_さみしさの端を/かじる_。詩人は常識の壁をすり抜けて、生きる者の宿命でもあるさみしさを_かたい_と表現する。噛んだあとに諦めて_これは/ちょっとやそっとでは/減らないな_と言うのが絶妙。永遠のテーマがここにある。

「ビルのかげで」:左右にビルの黒い壁。真ん中のピンクの谷間でペンギンたちがおしくらまんじゅうをしている。詩人も仲間に入れてもらうがビルが揺れ空が傾き働く人たちが押しあって生きている姿がみえる。ペンギン(人間)の後ろ姿は確かに寂しく抒情を湛えている。右へ左へよちよち消えていくペンギンのつたない歩みは強さからは遠い人たちの姿へと重なる。

「月夜」:夜の空に星星が灯り流れ星の映像。詩人は夜空から_うさぎがふってくる_と想像する。星空にうさぎが卵を産むというイメージも美しい。いのちが、新生の歓びが瞬く。だが_生まれた子が/あっという間に/月に昇ってしまう_。生物の宿命である歓びと哀しみはカノンのように永久に追いかけっこをするのだろう。そんな哲学もさらりと伝える月夜の物語に惹かれる。

「サボテン」:八百吉さんのりんごと黄色い壁の家の前にある背丈のあるサボテン。かじられたりんごと黄色から緑に変わる一つのサボテンの映像がこの深い心象の詩を具象化している。簡単な日常から心奥へと入っていく。サボテンの棘がりんごに刺さり、そのりんごを受け取る者に突き刺さる。人が抱えもつ心の痛みをその棘から描いている。簡潔にも_その棘が 時々/空中を飛ぶ/刺さる_と。

「いばら姫」:この作品は音楽でいえばマイナーな曲である。短調の調べが絶えず流れている。糸巻きのかすかな音とともに、_わき水を掬うと/人肌の砂がこぼれ_、_いばらに刺されて/くずれる人影_、_影を呑みこんだ土_、_目の裏側を低く/コウモリが渡っていった_、_沼底では月が/何度寝返りをうったか_、_浅い胸の中で/すすきがうな垂れ揺れている_、_枯れ草が風葬の支度をして/振り返る_など悲劇への繊細な予兆が響く。いばらで作られた冠はそれを頭に付けたキリストの受難を想わせる。棘に刺されたいばら姫の物語は、ながれる周囲のマイナーな時間の影を引き寄せながら紡がれる。メルヘンの底に隠された真実が詩人の感性に溢れた言葉によって解き明かされる。

「いけない」:タイトルから何がいけない?と素朴な問いかけをしたくなる。まず緑の画面。人間が手を加えてはいけない否定の詩である。野ジシャの_葉脈を流れるミルクは/まったりとした味_であり_心細い言葉は/やわらかい新芽の香りがする_。それ故_目を合わせてはいけない/耳たぶが懐かしさを思い出すだろう_、_右手を差し出してはいけない_と。_葉の裏では/蜘蛛が渇いた糸を紡いでいる_のだから。ひつじ雲が流れる下に拡がる魔女の庭、そこには_野ジシャの青い花が/一面風に揺れている_

目だたない植物の細密画をみながら感覚の触手で魔法を解いているような目眩を覚える作品である。

「ひょっとして」:_沙羅の樹の枝に/長い足を窮屈そうに折り曲げ/キリンが/腰かけている_。この童話のような設定には意図があり、そのあとの詩人とキリンの会話は、なにげない退屈な日常を掘り起こし、映像のキリンの影絵もでてきてテンポよく深部へと進む。なつかしいキリンの目となつかしくなって見返す人の心の襞があたたかい。動物に投影される自己は普遍性を帯びてくる。

「ねえ」:イグアナとの遭遇。出会っても黙って横に座る詩人と動物との位置関係が心をなごませる。

イグアナの声が聞こえる。詩人は話しかけるのだ、_関わりあい方の/練習してみる?_と。イグアナの乾いた目に詩人は注目し、想像する。彼が幾つもの語らない目を置いてきたことを。_泣かせるね/乾いた/その目_という言葉に、語らない者へ寄せる詩人の温かな姿勢がその洞察力と共に迫ってくる。

「きつね火」:_太いしっぽが ひとはきすると/昨日と同じ/かたむいた黄色い月_の美しい情景にみとれる。画面では黄色い月が炎のように揺れている。キツネにささやかれて_眠っているもの_を起こすことができたのだろうか。_青臭い雑草_や_草陰からのぼってくる/息づかい_が怖いほど繊細だ。やがてきつね火も遠くで消えていくのだが喪失感や痛みの感覚が静かに残る。

「しろつめ草」:春に潜んでいる冷たさが、そのなまあたたかさのなかに描かれている。夕暮れの春は_あぶり出し紙_となって淡く映しだされる。誰もが思い出にもっているしろつめ草の首飾りは_いそいそと/首にまきつき くずれていった_のだが、_いそいそ_という表現に瞑目。このような軽い動作と感じられる言葉によって、重い課題が一瞬やわらぐ。それが中井ひさ子詩の鮮やかな技法なのだ。_手が濡れているの

は/露だけのせいじゃない_身体に育ててきたクローバーの葉の冷たさ故なのだ。

「カラス」:ここでも中井ひさ子詩の豊かな詩法がある。カラスが「お覚悟は」と言いながら部屋に入ってくる。詩人が行動しようとする度に、首をかしげたり、足元に寄ってきたり、肩に止まって「お覚悟は」と言って覚悟のほどを問う。これが五回繰り返され、それぞれの「お覚悟は」に圧倒されつつ何ともいえないカラスとのユーモラスな会話に惹きこまれる。_しみじみとあくびをしながら_に於いても_しみじみ_という表現がテクニックとして興味深い。

「氷砂糖」:母が氷砂糖を一欠けら口に_ほうりこんでくれ_て体が楽になっていくプロセスがねずみを交えてユーモラスに語られる。楽になることは消えてしまうことであるという。氷砂糖が消えていくと詩人の頭も消えていく。_もうすぐ足も消えるな_という言葉ではっとさせられる。生の重みと死の透明感が投げかけられていたからである。我々は生きている限り多くの荷を負っているのであり、その重荷に疲れたときに、一瞬透明になって楽になるという不思議な夢をみるような作品であった。

電子ブック詩集/タイプ

- 個人詩集

- ● ポエムービー(動画)編

- ● テキスト(文字中心)編

- シリーズ(テキスト編)

- 100人の詩人・

100冊の詩集EX.

EX.シリーズは『100人の詩人・100冊の詩集』の「電子ブック(テキスト編)」バージョンです!

アマゾンの Kindleストア、アップルの「iBookstore」でもご購入いただけます。

* アップルのiBookstoreに接続するにはiPad、iPhoneなどのiOSデバイス、またはMacが必要になります。

本の詩集/カテゴリー

- 新刊詩集

- 受賞詩集

- 個人詩集/詩論

- シリーズ

- 受賞詩集

- ● 現代詩の50人

- ● 新/詩論・エッセイ文庫

- ● 新・日本現代詩文庫

- ● 新・世界現代詩文庫

- ● 叢書■現代の叙情

- ● Critic & Creation

- ● 100人の詩人・

100冊の詩集 第II期- ● 100人の詩人・

100冊の詩集- ● 40周年記念新詩集

- ● 現代詩の新鋭

- ● 叢書(社会 現実/変革)

- ● エリア・ポエジア叢書

- ● 詩と思想新人賞叢書

- ● 詩と思想詩人集

- 21世紀詩人叢書@

- 21世紀詩人叢書 Ⅱ@

- 叢書新世代の詩人たち@

- 現代詩人論叢書1-13@

- 現代詩の前線1-15@

- 現代中国の詩人@

- ● 新/詩論・エッセイ文庫

- 文庫

- ● 新・日本現代詩文庫

- ● 新・世界現代詩文庫

- 日本現代詩文庫 第1期@

- 日本現代詩文庫 第2期@

- 世界現代詩文庫@

- 新・世界現代詩文庫@

- 詩論・エッセイ文庫@

- 新|詩論・エッセイ文庫@

- ● 新・世界現代詩文庫

「@」の付いたカテゴリーは現在Eメールにてご注文を受付中。順次、カート方式に更新してまいります。